知识

冰河时代的终结:最后的狩猎采集者

一万一千年前,末次冰期的结束改变了自然环境。这一根本性的变化加速了人类此前唯一已知的生活方式 ——狩猎采集生活方式的转变。结合考古发现,带你深入了解人类如何向新石器时代演进… –摘自国家地理《历史与文明》

封面故事:丝绸之路—中国与罗马的首次相遇

随着东方的丝绸织物在罗马帝国风靡一时,探险家和商人开辟了通往中亚及更远地区的陆路和海路。而历史的滑稽之处在于,将罗马人第一次带到传说中的东方中国的竟然是一名印度水手!没错,三哥家的… –摘自《国家地理历史》

经济学人封面故事:中国精简高效的AI

中国人工智能正在迎头赶上!当Deepseek横空出世时,美西方的第一反应是感到了莫大的威胁。同时也不得不承认,中国采取了不一样的路径,通过精简高效的AI推动产业发展,打破美西方的算力垄断。当然,西方海盗式的阴阳自然也是少不了的。

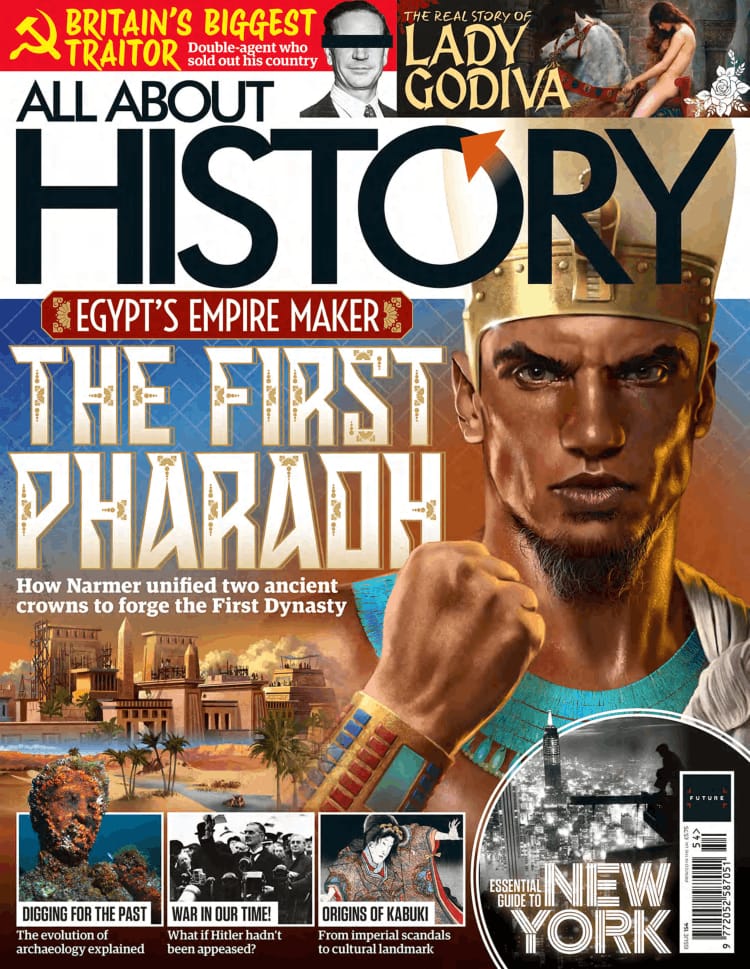

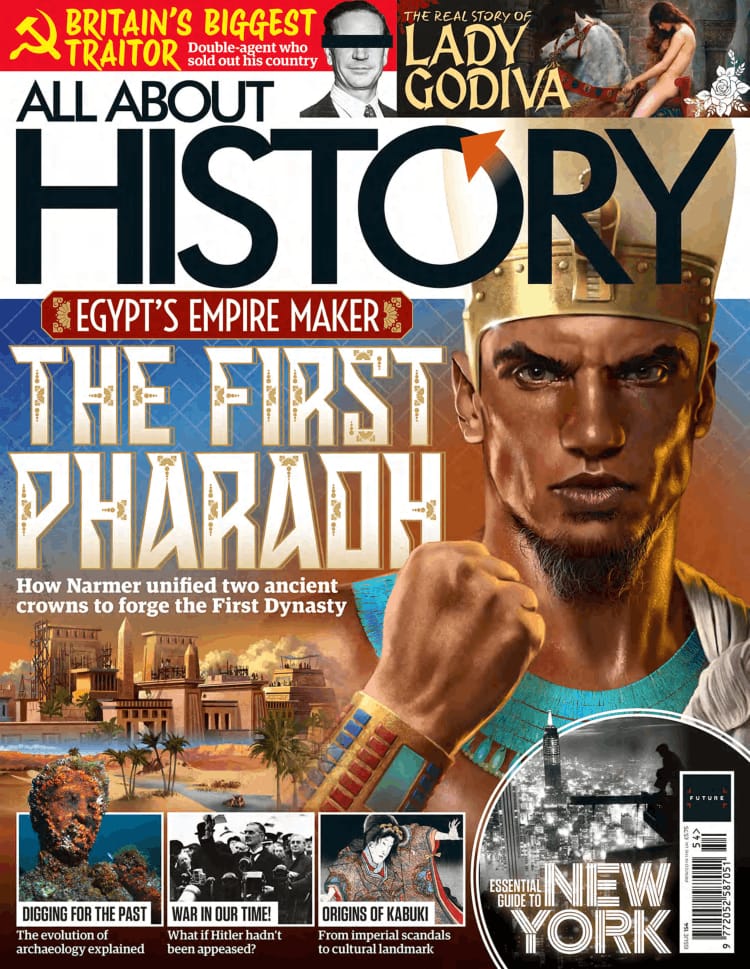

封面故事:科技助力中国考古学百年纪念

附科技考古百年大事全表。2021年是仰韶文化发现和以田野考古为主要手段的现代中国考古学诞生的百年。100年前, 以瑞典学者安特生和中国学者袁复礼发掘仰韶遗址为标志,第一次采用了科学研究方法的中国 考古学正式起步。中国第一个史前时代的考古学文

VIP

口门:大湾区和广州的“命运之门”

如果从高空俯瞰珠江三角洲,我们就会发现,八条主要的水道如同八条巨龙,以放射状的姿态奔向南海。珠江三角洲这种复杂的网状水系和多个入海口的特点,在全世界都堪称罕见。虎门、蕉门、洪奇门、横门、磨刀门、鸡啼门、虎跳门、崖门——这八大口门,不仅是珠江

乌尔其汉:猫头鹰的梦幻秘境

猫头鹰是鸮形目鸟类的统称,它们脸盘硕大,眼睛浑圆,兼具可爱和帅气,用颜值征服了无数人。作者刘璐常年在国内寻找和拍摄鸟类,在位于内蒙古自治区呼伦贝尔牙克石市的乌尔其汉镇拍到了大量猫头鹰的照片。中国分布着32种猫头鹰,仅乌尔其汉就有十余种。乌林

VIP

寻找我国江河中的“大马哈鱼”

在我国东北的黑龙江、绥芬河和图们江流域,生活着3种鲑科(Salmonidae)大马哈鱼属(Oncorhynchus)的鱼类,分别是人们耳熟能详的大马哈鱼,以及它的近亲马苏大马哈鱼和驼背大马哈鱼。在繁殖季,它们会从大海启程,集群洄游至故乡产卵

VIP

班德湖斑头雁:被守护和观望的13年

每年春季,位于青海省长江源的班德湖都会迎来一群迁徙的候鸟——斑头雁。它们飞越喜马拉雅山脉来到这里繁殖、度夏,因此被称为“世界上飞得最高的鸟”。这种传奇鸟类主要活动在人迹稀少的高原上,行动少有人知,这为它们蒙上了一层神秘的面纱。不过,从201

VIP

从城市遥望百公里之外是种怎样体验?

从我们的城市最远能够拍摄到哪里?这是我们杂志多年来关注的话题。“城市遥望”的极限距离已然突破了百公里,从苏州、从太湖岸边看上海,从北京看渤海,近年来在摄影师的镜头中,一些曾经遥不可及的梦想画面已然成为了现实。–摘自《中国国家地理

VIP

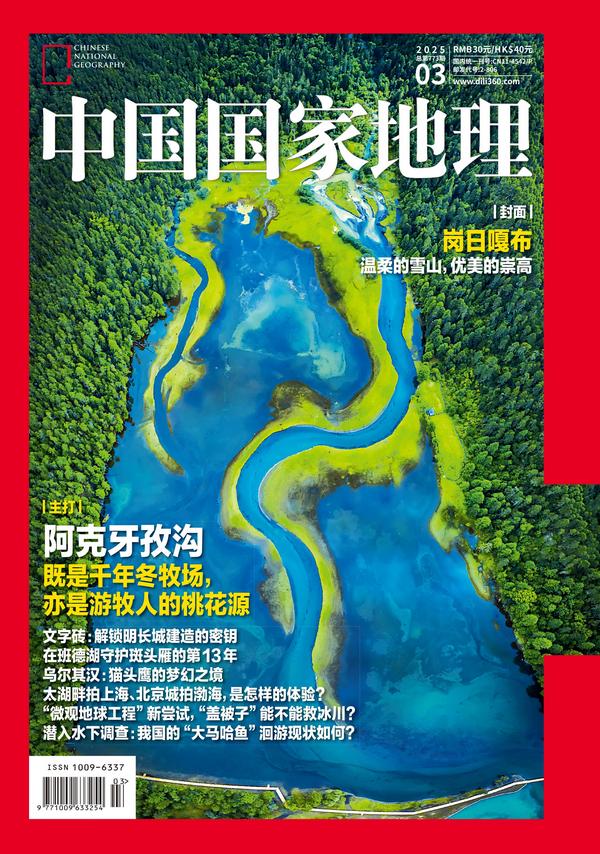

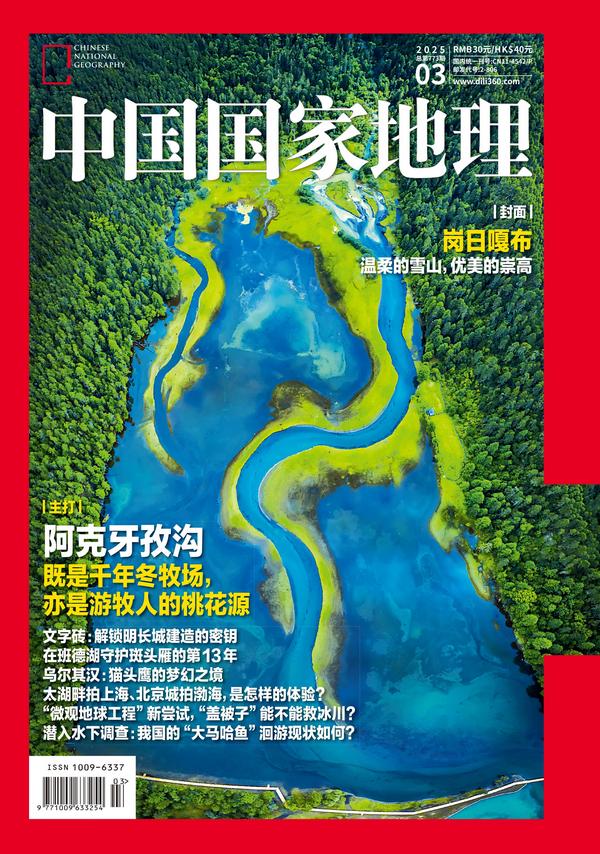

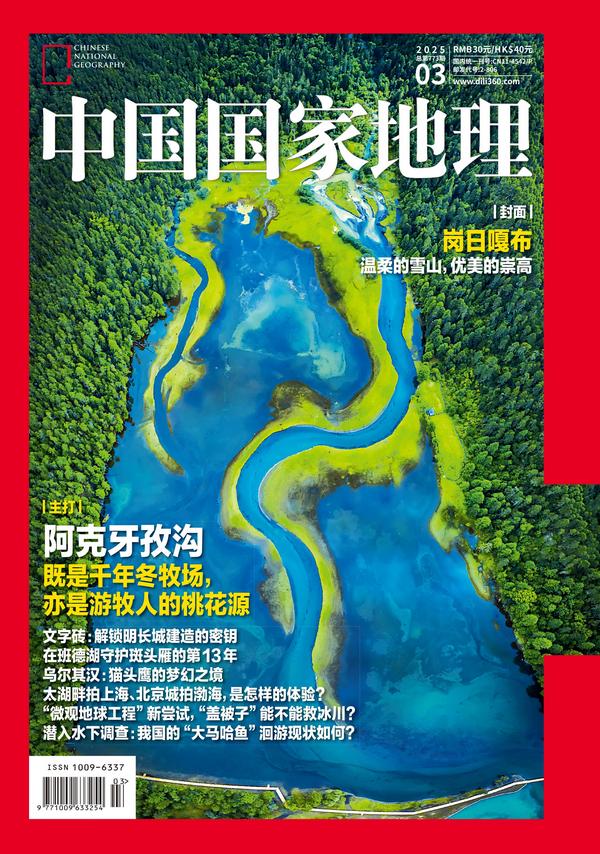

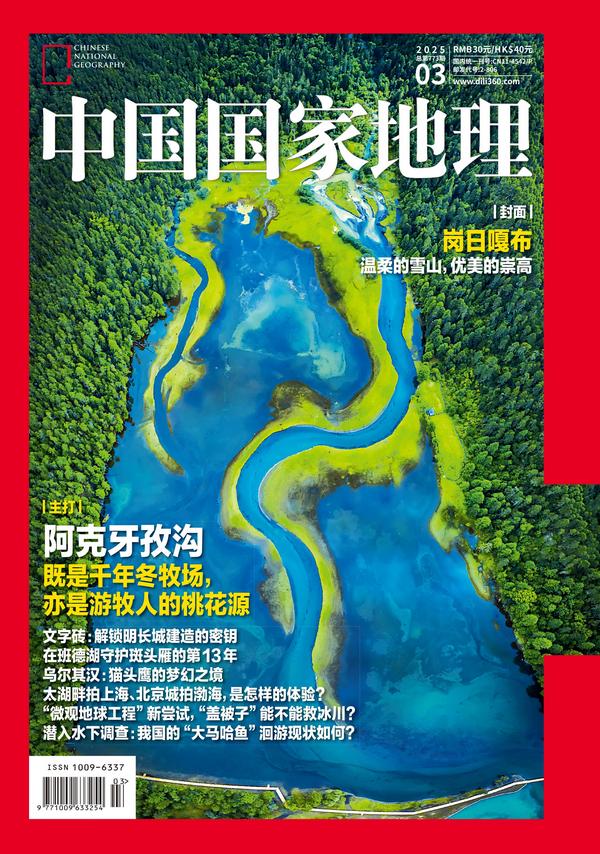

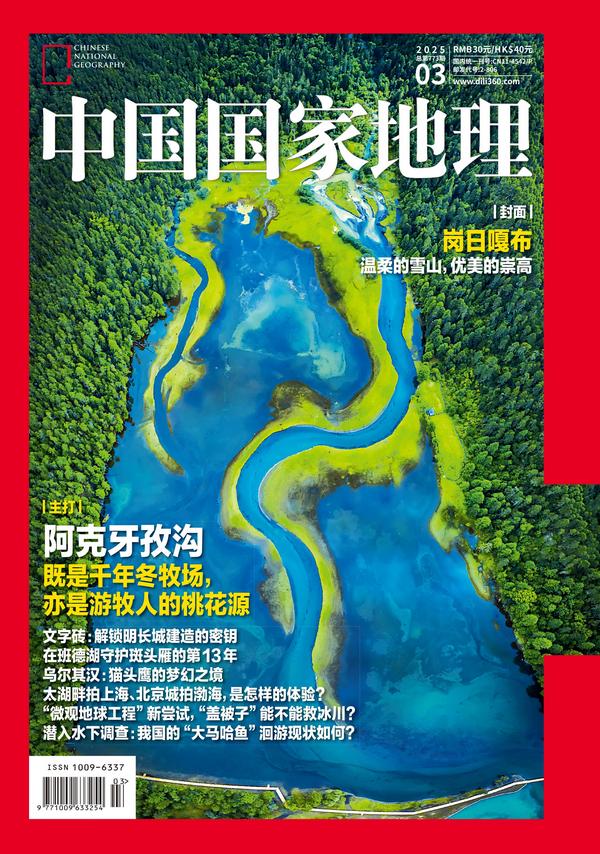

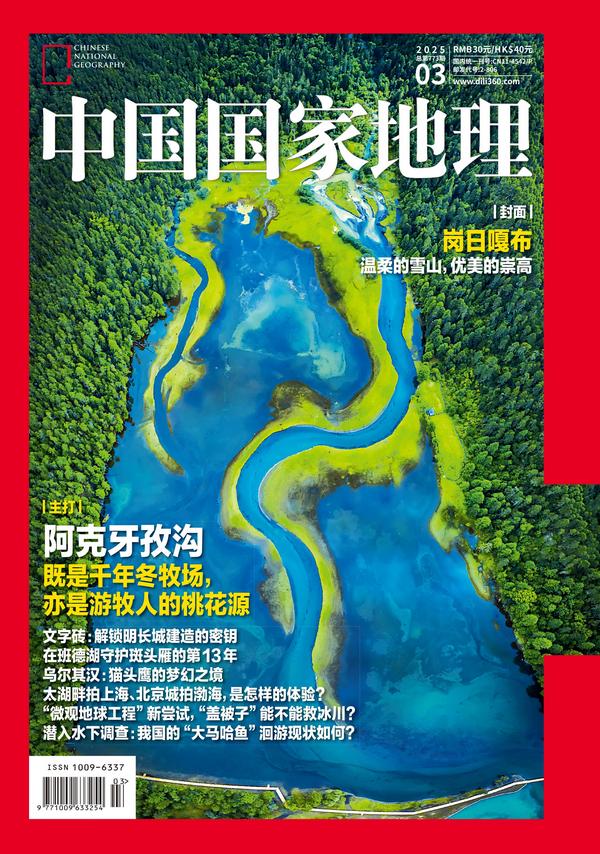

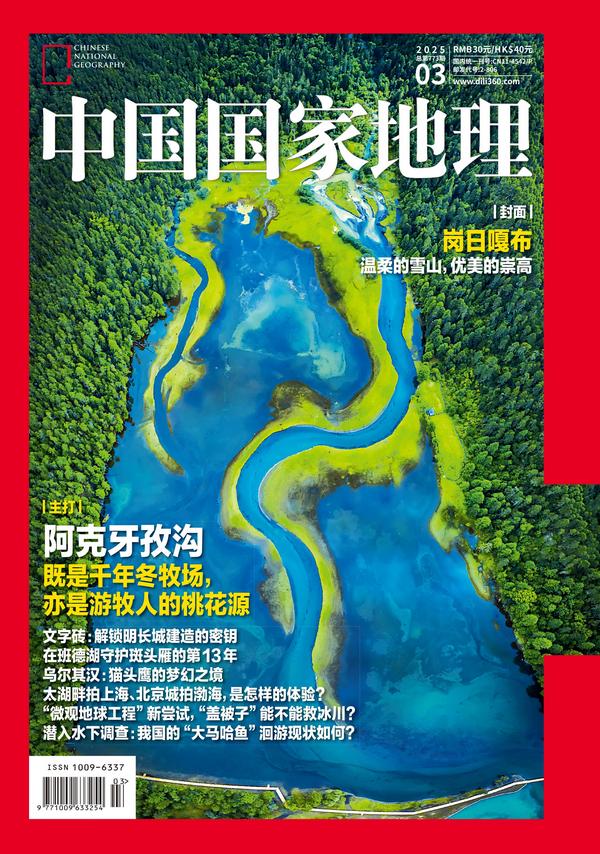

主打文章:阿克牙孜沟—既是千年冬牧场,亦是游牧人的桃花源

与新疆作家李娟《冬牧场》中描写的阿勒泰哈萨克族牧民的冬窝子相比,位于南天山群峰下的阿克牙孜沟,冬日里也称得上水草丰茂、气候宜人,美好得就像“桃花源”一般。早在千年之前,这里就是牧民们理想的家园,古老的游牧族群在这里留下了草原石人、岩画等众多

VIP

封面文章:岗日嘎布山脉—温柔的雪山,优美的崇高

位于青藏高原东南缘的岗日嘎布山脉是受西南季风影响最为强烈的一条山脉,这里降水丰富,海洋性冰川发育广布。由于冰川分布的海拔低,冰川末端往往可以伸入到海拔2000多米的森林和村庄之中,雪山、冰川、森林村庄等景观奇妙地组合在一起,形成自然与人文相

VIP

封面文章:鲟鱼—恐龙时代幸存者

中华鲟是我国水生生物多样性保护的旗物种,被称为“水中国宝”。为守护中华鲟种群延续,五代研究人员努力40余年,突破重重技术难关。通过本篇封面故事一次性让你了解关于的鲟鱼的种类特征分布,还有危机与保护。–摘自《华夏地理》共40页

VIP

封面文章:格陵兰—等待主人的矿产宝地

它是世界上最大且最寒冷的岛屿,每100平方公里仅有3名居民。尽管如此,由于其拥有巨大的、目前几乎无法开采的矿产资源,它有着一段有趣的历史。这就是为什么最近它激起了特朗普的扩张欲望。但他并非史上第一位觊觎之人。